BMB2015 日本生化学会・日本分子生物学会合同大会

BMB2015 日本生化学会・日本分子生物学会合同大会

名誉会員 遠藤 斗志也

まから遡ること10年。2015年に開催された日本生化学会と日本分子生物学会の合同大会(BMB2015)において、生化学会側の会頭を務めさせていただいた。振り返ってみれば、当時の様子についてどこかに文章として報告したことはなかった。今回の「生化学会100年の軌跡」は良い機会なので、記憶は徐々に薄れてきてしまったが、やや私的な感想を含めた備忘録的な意味も兼ねて、BMB2015のことを記させていただきたいと思う。

合同大会に至るまでの経緯

生化学会と分子生物学会の合同大会については、「生化学」2025年2号に清水孝雄さんが書かれているとおり、両学会の歴史的背景もあり、実現は簡単ではなかった。それでも、1996年の第69回大会(大塚栄子会頭)から11年後の2007年には、清水さんが第80回大会を合同大会形式で開催され、その後も第81回(大隅良典会頭)、第83回(田中啓二会頭)と合同大会が続いた。両学会の会員には重複が多く、発表分野にも重複や共通点が多いため、年に2回(秋と冬)それぞれの大会があるよりも、一つにまとめてほしいという空気が会員の間にはあったと思う。しかし、その後4年間は生化学会単独での大会開催が続いた。生化学会の理事会側にも合同開催を望む声が少なからずあったと思うが、相手のあることでもあり、実現しなかったのである。私が大会の会頭を務めるよう理事会から指名されたのは、そのような状況下であった。私自身としては、開催コストなどを考えても合同開催のほうが望ましいと考えていたので、理事会で皆さんのご意見をうかがうことにした。しかし「こちらから頭を下げて打診しても受け入れてもらえない可能性が高いのであるなら、合同大会の可能性の打診は見送るべき」という空気が支配的であった。個人的に歴代の会長や会頭経験者にも、ご意見をうかがったが、やはり現状では単独開催が現実的であろう、とのことであった。

そうであれば、私は当時名古屋大学にいたので、会場の規模と予算を考えて名古屋での単独開催ということになる。名古屋での生化学会大会開催は、1973年の第46回大会(八木國夫会頭)、1998年の第71回大会(永津俊治会頭)以来、久々の大会となるものとなるはずであった。名古屋でこの規模の学会を開催できる唯一の会場として、さっそく名古屋国際会議場を予約した。第71回大会では残念ながら直前に社会を騒がすトラブルもあったため、そのリベンジと言うことでもないが、この名古屋大会をぜひ成功させようという意気が揚がったのであった。

ところが事態は急転する。同じく2015年に分子生物学会の年会を担当されることになっていた京都大学ウイルス研の影山龍一郎さんから連絡があり、「2015年の年会はぜひ生化学会と合同大会にさせていただきたい。ついては名古屋まで挨拶に行きます」という話だったのである。それまではどちらかというと生化学会側が分子生物学会側につれなくされていたので、予想もしていなかったことであった。急遽、理事会メンバーに相談をしたが、意見は二分した。結局、最終的には私の判断で合同大会とすることにし、理事会の了承をいただいた。庶務幹事は吉森保さん(生化学会)と仲野徹さん(分子生物学会)、プログラム幹事は田口英樹さん(生化学会)と中山和久さん(分子生物学会)にご就任いただいた。問題は会場で、名古屋国際会議場は当時改装中だったかで、合同大会の参加者を収容するキャパシティがなかった。結局、分子生物学会側がすでに押さえていた神戸ポートアイランドに変更することになった。実は、国際会議場のような大きな会場の予約をキャンセルするのは勇気の要ることで、今後二度と生化学会大会を名古屋で開催することはできないのではないかという不安もあった。といってもしかたがないので、国際会議場の事務の方々に喜ばれそうなものを何かということで、名古屋駅の高島屋デパートでマカロンを買って、それを持参して国際会議場に謝りに行った。ちなみにその後、2022年に門松健治さんが会頭となって国際会議場で生化学会大会を開催されたので、国際会議場出禁ということにはならなかったようで安心した。また、BMB2015の2年後の2017年には、大野茂男さんが生化学会と分子生物学会の合同大会をさらにランクアップして、生物系の他の学会も捲き込んで新たな合同大会を開催されたのであった。

学会を彩る取り組みと企画

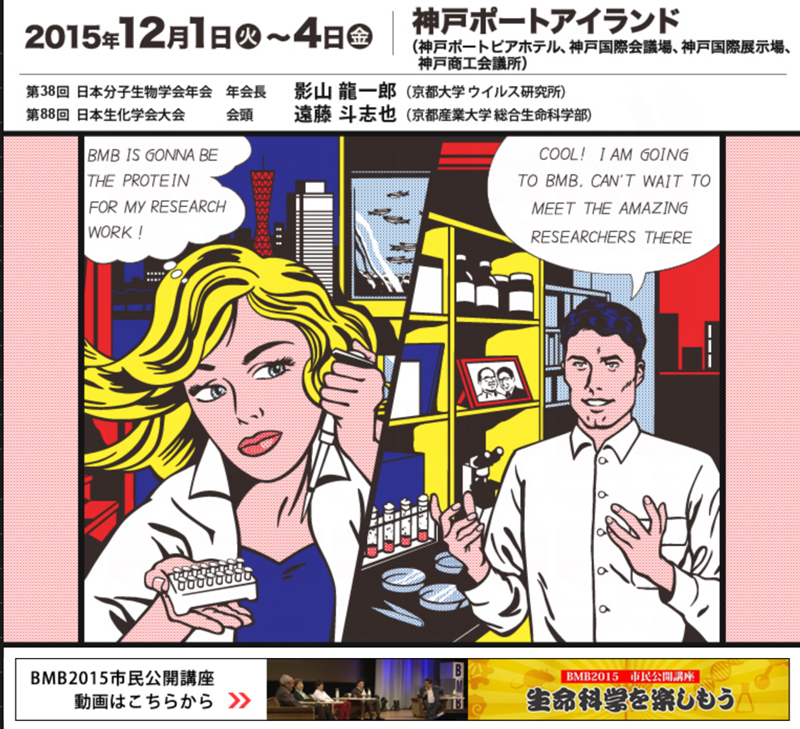

今回の合同大会では「ワクワク感に充ちた、サイエンスワンダーランド」を標榜することにしたが、まず取り組んだのは学会の顔となる宣伝ポスターやフライヤーなどの作成であった。当時、有名なアート作品をモチーフにした学会ポスターを分子生物学会年会などで見かけることが多かったので、借り物ではあるが、ポップアートの作品を材料にすることにした。そうすると、最も有名なところでアンディ・ウォーホールとロイ・リキテンスタインの二本立てでいこう、と決めた(写真1、2)。ウォーホールは有名な「キャンベルスープの缶」をモチーフに、缶のラベルに生命科学の各分野の英語名を入れていった。リキテンスタインは、本来はドットを活かした「ミラー」とかの作品が渋いのだが、一般にはアメコミ風の作風のイメージが強いので、その方向でつくることにした。アメコミから出てきたような男女の会話は、当時名古屋大学でG30国際プログラム(学部に英語の授業を用意して海外からの留学生を受け入れ、英語の授業だけで学部の学位が取れるようにするプログラム)を担当していたこともあり、そこで一緒に働いてくれていたスタッフの協力をいただいた。女性がエッペンチューブとピペットマンを手にして「BMB is gonna be the protein for my research work!」と言う台詞だが、この「protein」は研究対象のタンパク質と栄養としてのタンパク質をかけている。その横の男性が「Cool! I am going to BMB. Can’t wait to meet the amazing researchers there.」と言っているが、その背後の棚に飾ってある写真には私と影山さんの顔が入れ込んである。とはいえ、そこまで気づいた人が当時いたかどうか……。ちなみにBMB2015の4年後に日本細胞生物学会と日本蛋白質科学会の合同大会を兵庫県立大学の城宜嗣さんと一緒にお世話することになったが、そのときは、書道作品と当時流行っていた伊藤若冲の作品をモチーフにして、「和」の感覚のポスターをつくった。そこでも、実は会頭の私と城さんの顔を遊び感覚で入れ込んでいる。

さて、肝心の学会企画としては、特別講演はタンパク質輸送についてTom A. Rapoportさん(ハーバード大学)、幹細胞についてBrigid L.M. Hoganさん(デューク大学)、フリッパーゼ/スクランブラーゼについて長田重一さん(大阪大学)にお願いした。庶務幹事の仲野徹さんには「市民公開講座」をご担当いただき、前半のトークセッションは上杉志成さん(京都大学)、高井研さん(JAMSTEC)、高橋淑子さん(京都大学)、仲野徹さんが話題提供を行い、後半は成毛眞さん(元マイクロソフトジャパン)にモデレーターをお願いしてのパネルディスカッションという、楽しい企画となった。

そしてガチ議論……

そして、私がもっとも力を入れた企画が、近藤滋さん(大阪大学)が2年前の分子生物学会年会で行った「ガチ議論」の続編企画であった。「『文科省のおかげで大学(研究所)がめちゃくちゃだ』とお怒りの皆さん。お待たせしました。ガチ議論が2年ぶりに帰ってまいります……」というわけだ。

ガチ議論は、当時深刻化していた研究環境の悪化、若手研究者の問題、STAP細胞に代表される研究不正などを背景に、現場の研究者と行政やファンディングエージェンシーを含む研究活動に関わる様々なステークホルダーが集まって本音の議論をしよう、というパネルディスカッションの企画であった。近藤さんや宮川剛さん(藤田保健衛生大学)ら、当時のガチ議論の企画者の方々は、分子生物学会年会後も学会とは別に「日本の科学を考えるガチ議論」というウェブサイトを立ち上げて運営されており、彼らと一緒に準備を進めることになった。まずは合同大会の1年前から専用ホームページを立ち上げ、その掲示板で議論を開始、取り上げるテーマを絞り込んでいった。掲示板は活発に更新され、時には運営スタッフが直接参加することもあって、合同大会の前からどんどん熱くなっていくのが分かった。一方で、どのような立場の方々に登壇していただくか、も問題であった。登壇のお願いも兼ねて事前に文科省に突撃して議論をしてきたり、当時卓越研究員制度(中央雇用で無期雇用)を提案された東大の五神真総長に、この制度がなぜ骨抜きになってしまったのか、経緯を聞くためにインタビューを取りに行ったりもした。これらの内容は、現在も「帰ってきたガチ議論」サイト(https://scienceinjapan.org/)で見ることができる。

最終的な登壇者は、行政サイドからは生田知子さん(文科省)、斉藤卓也さん(文科省)、研究者サイドからは水島昇生化学会会長、荒木弘之分子生物学会理事長、八木康史阪大副学長、遠藤、そして話題提供と進行はガチ議論スタッフの近藤さん、宮川さん、小山田和仁さん(政策研究大学院大学)が担当された(写真3、4)。当初は山口俊一文科大臣の登壇も予定されていたが、直前の内閣改造でそれどころでなくなり、実現しなかった。当日の議論はYouTubeでライブ配信され、視聴者がコメントを書き入れられるようにした(コメントはリアルタイムで壇上のサイドスクリーンに映写された)。議論のテーマは現在も相変わらず未解決の問題が多い。わが国の研究力の低下、足りない・当たらない研究費、足りない研究ポスト、値上がりする学費、競争的すぎる研究環境、卓越研究員制度の顛末、大学運営の問題点、……。

後ろの巨大スクリーンに資料を映して議論した。

近藤さんの司会で盛り上がった。

行政側にこちらの不満をぶつけるということを考えていた人も多かったが、文科省から登壇していただいたお二人は事前の議論も含めて真摯な対応で、むしろ財務省に対抗するためには研究者と文科省がタッグを組むのがいいのでは、などの意見も出た。そして議論は研究者と行政側とのコミュニケーションのあり方、学会のあるべき方向へと移っていく。後に大きな問題となる「日本学術会議」は、本来研究者コミュニティからの声を集約すべき機関であるにもかかわらず、当時は多くの研究者にとって縁遠い存在であり、フロアからは、研究不正問題への対応をみても実質的に機能不全に陥っているのではないか、といった否定的な意見が出ただけであった。

そして最後にやや唐突に、学会からの発信力を強めるためには、生化学会と分子生物学会が一緒になる方向性はどうなのか、という話題が司会者から振られた。しかし登壇者の皆さんは、私も含めてその方向に持っていく議論の準備ができておらず、議論を収束できなかった。結局、すぐには難しいだろうから、両学会が連携を深める「フェデレーション化(連合化)」が現実的な道筋ではないか、という結論になった。残念ながら両学会はその後も近づくこともなく、別々の道を歩んでいる。研究者コミュニティと行政側とのコミュニケーションも、効果的なインターフェスができないままの状況が続いている。とまれ、予定の2時間を大幅に超過してしまったものの、議論は大いに盛り上がり、この企画を行った意味はあったと感じたのであった。

(京都産業大学生命科学部教授、名古屋大学名誉教授)

生化学会役職歴

- 2006年・2007年度 理事

- 2007年度 中部支部支部長

- 2012年・2013年度 理事

- 2013年度 情報専門委員会委員長

- 2015年度 第88回日本生化学会大会会頭