特別寄稿:「生化学」誌創始者柿内教授から継承した本誌の活用と生体エネルギー学

特別寄稿:「生化学」誌創始者柿内教授から継承した本誌の活用と生体エネルギー学

名誉会員 香川 靖雄

「生化学」誌は国内の教育研究と世界の生化学情報に貢献

「生化学」誌創刊100周年祝賀の機会に、本誌を創刊された柿内三郎先生から東京大学医学部生化学教室の院生、助手として、御指導頂いた筆者が本誌の意義を述べます。また柿内先生のミトコンドリア膜のリン脂質による再構成の成果が、生体膜を介するエネルギー変換のノーベル賞受賞の端緒となった経緯も紹介します。和文誌「生化学」は、生化学者だけでなく広範な関連領域(医学、薬学、栄養学、農学領域)の職業人にとって容易に理解できる不可欠の情報源です。「生化学」は生化学会会員の連絡誌、広報誌でもあります。筆者は生化学会の副会長や各種委員を務め、「生化学」を活用して多くの情報を会員の皆様にお伝えしてきました。一方、現代の情報科学技術の進歩により、例えばGoogle Scholarで今年の「生化学」97巻1号を引くと、「『生化学』誌創刊100周年記念企画開始にあたって」のURLと本誌原文の一部,および関連論文が自動翻訳で表示されるなど、言語障壁を越えて世界中の読者が読める時代になりました。

柿内先生の生化学会への貢献

東京大学医学部生化学教室の初代隈川宗雄先生の後継者として教室を継がれた柿内先生は、生化学の研究教育に重要な学際性と国際性に先見性をもって生命科学の発展の基盤を作られました。先生は明治39(1906)年に東京帝国大学医科を首席で卒業され、そのまま医師としての進路を進まず、ご自身によれば「当時の医学では治療法が不明なので、化学の方法で解明したい」と考えられ1)、医科を卒業後に東京帝国大学化学科で物理化学を修得されました2)。御卒業と共に東京帝国大学医学部生化学講師を経て助教授として「医化学提要」を出版されました。その中で使用されている糖質、脂質などの学術用語は柿内先生の和訳です2, 3)。柿内先生が応用科学である医化学から、真理の探究を目指す基礎科学の生化学に進路を変更されたのは、米国留学で生命科学の発展を体験されたためです2)。柿内先生がBiochemistryを「生化学」と訳されたのです。生化学は、基礎科学ですから自然の原理を探求するもので、応用科学が行動の指針、例えば医化学が検査法を求めるのとは姿勢が異なります4)。

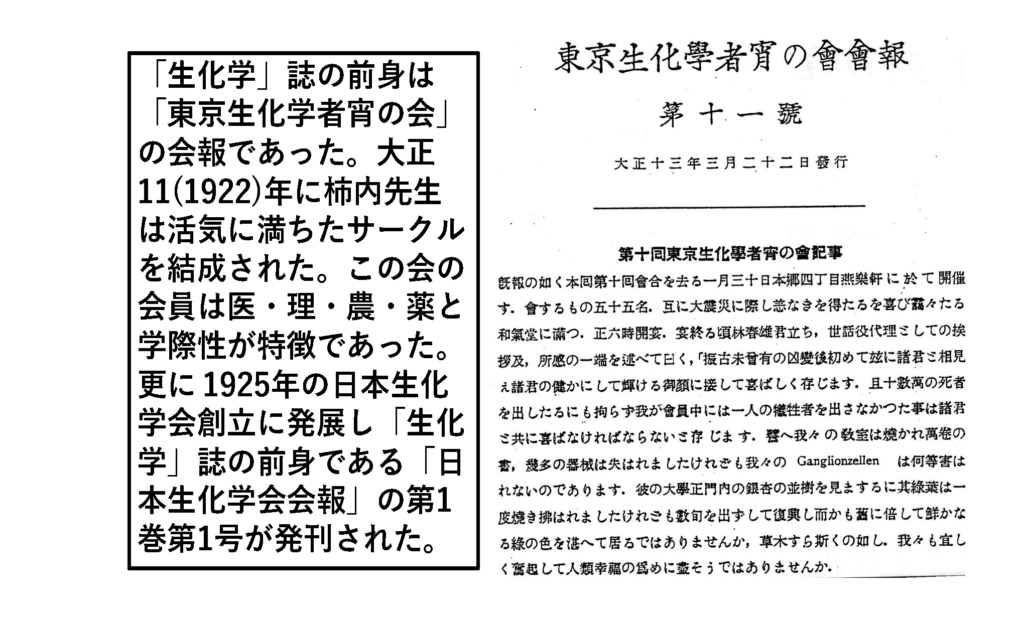

学際的な日本生化学会の創設と「生化学」誌創刊

柿内先生は大正11(1922)年1月に欧文誌Journal of Biochemistryを創刊されました(創刊の経緯については別稿参照5))。同年3月に、柿内先生は活気に満ちたサークル「東京生化学者宵の会」を結成されました2, 3)。この会の会員は医・理・農・薬と学際性が特徴で、柿内先生が大正8年以降御停年まで、理学部生物化学講座を兼担されていたことが幸いしました。若い学生も教授も平等に発言して、お互いを「さん」で呼び合い論じたのです。この「東京生化学者宵の会会報」が「生化学」誌の萌芽です(図1)。この会は1925年の日本生化学会創立に発展しました2, 3, 6)。同年10月31日の本郷佛教青年会館での第一回日本生化学会総会時の会員数は368人、演題数は37でした。生化学会発足と同時に今日の「生化学」誌の前身となる「日本生化学会会報」の第1巻第1号が発刊されてから,今年で100周年を迎えます5)。初期の「日本生化学会会報」には総説欄や報告欄がありました。第二次大戦末期の被害からJournal of Biochemistryが1944年に休刊になり、それに代わる生化学の和文原著論文を掲載することとし,「日本生化学会誌」に改称されました。さらに敗戦を迎えて同誌も休刊となりました。1948年発行の第20巻から「生化学」に改称して再刊されたので、今年は100周年の年ですが「生化学」は第97巻になるのです2, 6)。

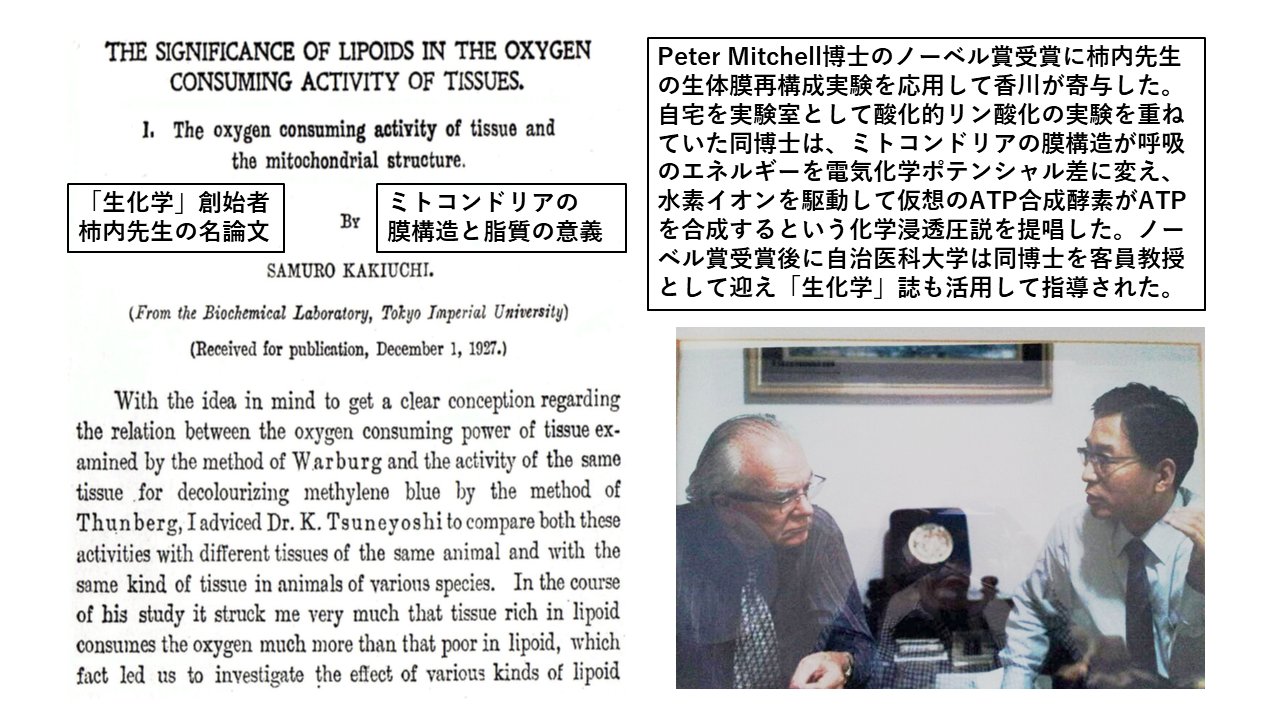

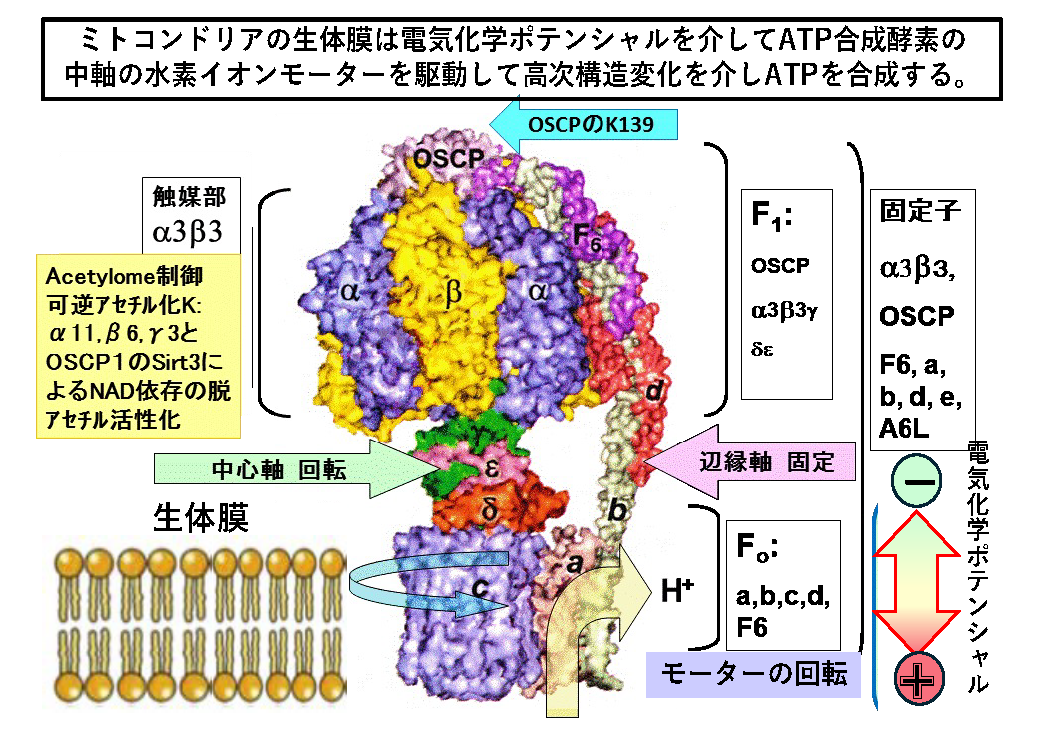

柿内先生の独創的なミトコンドリア脂質再構成実験の意義

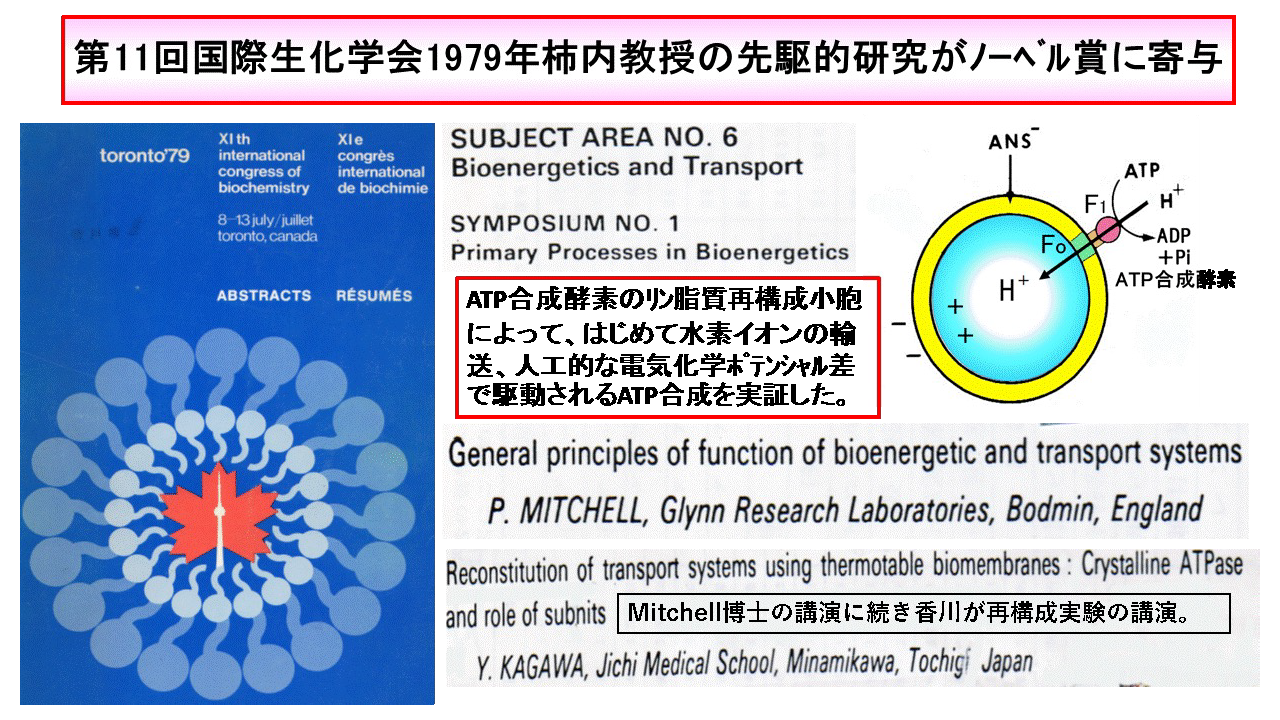

今から約1世紀も昔の柿内先生の御研究の真価は長期間を経て定着するのです5)。柿内先生の行った、膜構造を持ったミトコンドリアの呼吸が含水アセトン抽出でリン脂質を除くと停止し、リン脂質を再添加すると回復するという再構成実験7)は画期的で、その後にS. Fleisherによって世界的な標準法となりました8)。当時、酵素学に取りつかれていた世界中の研究者らが酸化的リン酸化の中間化合物の実証に失敗していました。そこでP. Mitchell博士はなぜミトコンドリアが膜構造なのかを考え、生体膜内外の電気化学ポテンシャル差が仮想のATP合成酵素にエネルギーを伝えてATPを合成するという化学浸透圧説を1961年に提唱したのです9)。その後、筆者はATP合成酵素をリン脂質小胞に組込むコール酸透析小胞再構成法に成功し、遂に化学浸透圧説を実証しました10, 11)。この成功でMitchell博士にノーベル賞が授与され、翌年の1979年のカナダでの第11回国際生化学会議のシンポジウムBioenergetics and Transportで、Mitchell博士に続き私が膜構造の再構成による膜の水素イオン輸送と中核のATP合成酵素の結晶化を報告しました(図2)10, 11)。柿内先生の先駆的研究が最も輝いた瞬間でした。自宅で実験されていたMitchell博士を自治医大客員教授にお迎えして研究を続けました(図3)。さらに第12回国際生化学会議では膜電位でATP合成を証明して新学説を決定的なものとしたのです11)。ATP合成酵素のFoとよばれる膜内部分は水素イオンが電気化学ポテンシャル差で駆動されるエネルギーで回転するモーターであり、そのエネルギーがATP合成酵素の高次構造の変化のエネルギーとなって、ADP+PiからATPを合成するという機序が確立しました(図4)12)。その功績でノーベル賞を得たJ. Walker博士と筆者の共論文も「生化学」を通して国内に広く伝えられました。

研究者の客観的評価

基礎生命科学の国際的評価となるノーベル生理学・医学賞の受賞者を育てた生化学会の基盤は「生化学」で培われました。卓越した研究者を評価するには客観性が必要です。残念ながら、日本での研究者の評価は、限られた申請者を有名大学の委員会が選ぶ学会賞や科研費採択が中心です。しかし、1993年にScience誌が日本の大学の基礎生物学を評価し、無名の自治医大がimpact factorで東大、京大を超えて、阪大、神戸大に次ぐ3位であることが「生化学」に紹介され衝撃を与えました13)。1人の科学者の全論文を被引用数はじめ客観的な指標で評価するScholarGPS(科学者測位機構)が世界では用いられています。この度ScholarGPSから筆者は2024年度のTop Scholar(上位0.5%)としてお祝いを頂きました。全科学者の0.5%は厖大ですが、専門領域の栄養科学に限ると日本では14名で、1位は東大の門脇孝先生、私は4位です。同機構では私の全論文369編を15分野別に有効性、影響力、質、順位で人工知能を使って採点するのです。無名の女子栄養大学でも「生化学」に発表し14)、知名度と関係なく評価される点が大事です。

今後の「生化学」誌の発展を祈って

「生化学」誌は日本語なので国内の研究者にとって読み易いという利点があります。しかし、情報伝達手段の発達によって、紙媒体の「蛋白質 核酸 酵素」や「細胞工学」等の生化学情報誌は次々と姿を消しました。その一方で、「生化学」誌のような和文誌は、冒頭に述べたようにGoogle Scholar等で世界の研究者が読めるのです。Mitchell博士も私も客観的評価の御蔭でGordon科学会議に招待され毎年1週間、討議できました。「生化学」誌は、このように日本の生化学者は勿論のこと、生命科学に関連する各領域の研究と教育に貢献し、さらに情報科学の発展で世界の研究者にも寄与しています。生化学会の役員として、また研究者として「生化学」を活用してきた筆者として、今後の本誌の発展を祈って筆を擱きます。

(自治医科大学名誉教授,女子栄養大学副学長)

文献

- 柿内三郎 (1958)問われるままに. 蛋白質 核酸 酵素, 3, 478-481.

- 島薗順雄 (1985) 柿内三郎先生伝. 生化学, 57, 1501-1502.

- 道家達将 (1964) 柿内三郎と日本の生化学. 自然, 19, 110-116.

- 中山茂 (1974) 歴史としての科学, pp.1-302, 中央公論社.

- 香川靖雄 (2015) 柿内三郎記念特別賞を受賞して 日本生化学会・JBの創始者. 生化学, 87, 505-509.

- Shimazono, N. (1992) The history of the Japanese Biochemical Society from 1925 to 1990. J. Biochem., 122, S3-S18.

- Kakiuchi, S. (1927) The significance of lipoids in the oxygen consuming activity of tissues. 1. The oxygen consuming activity of tissue and the mitochondrial structure. J. Biochem. 7, 263–265.

- Fleischer, S. & Fleischer, B. eds. (1986) Biomembranes, Part N: Transport in Bacteria, Mitochondria, and Chloroplasts: Protonmotive Force. Methods in Enzymology, Vol.126, Academic Press, New York.

- Mitchell P. (1961) Coupling of phosphorylation to electron and hydrogen transfer by a chemi-osmotic type of mechanism. Nature 191, 144-148.

- Kagawa, Y. & Racker, E. (1971) Partial resolution of the enzymes catalyzing oxidative phosphorylation. XXV. Reconstitution of vesicles catalyzing 32Pi-adenosine triphosphate exchange. J. Biol. Chem., 246, 5477-5487.

- Kagawa, Y. (2010) ATP synthase: from single molecule to human bioenergetics. Proc. Jpn. Acad., Ser. B, 86, 667-693.

- 香川靖雄 (1966) ミトコンドリア膜ATPaseの再構成. 生化学, 38, 719-734.

- 香川靖雄 (1993) 生命科学の業績による大学評価.生化学, 65, 126-129.

- 香川靖雄 (2021) 遺伝子多型によるビタミンの不足と対策. 生化学, 93, 109-116.

生化学会役職歴

- 1978年度 理事

- 1979年度 常務理事

- 1984年度 理事

- 1985年度 常務理事

- 1989年度 常務理事

- 1989年度 各種授賞等選考委員会委員長

- 1990年度 常務理事

- 1994年度 常務理事

- 1995年度 副会長

- 1995年度 各種授賞等選考委員会委員長

- 1998年・1999年度 監事