第86回日本生化学会大会(2013年)の思い出

第86回日本生化学会大会(2013年)の思い出

名誉会員 宮園 浩平

私は2013年9月11日〜13日に第86回日本生化学会大会(於:パシフィコ横浜)の会頭を務めさせていただいた。会頭が決まったのがちょうど医学系研究科長を拝命したころで、全く気持ちに余裕がなかったが、個人的には学生時代から生化学が大好きだったので、会頭を務めさせていただくことは大変名誉なことと考え、お引き受けすることとした。当時は分子生物学会との合同開催となる場合と、生化学会単独開催の場合があったが、2012年の生化学会大会が分子生物学会と連続開催するという形を取られたこともあり、私は生化学会単独で開催してみようと考え準備を開始した。

多難な出だし

日本生化学会は長い歴史があり、大会運営については十分なノウハウがあると聞いていたので準備の開始が遅れてしまったことは今から省みると大きな失敗だったと猛省している。プログラムなどは早めに決めることができたが、演題募集や大会運営の資金集めについては、大変な作業や努力の積み重ねを伴うことであるという心構えが全くできておらず、結果的に出遅れてしまい、多くの皆様にご迷惑をおかけする結果となった。

最初のつまずきは広報で最も大切なポスター制作である(図1)。第86回大会は「生化学の未来 グローバルな発展にむけて(Globalizing Biochemistry’s Future)」というテーマだったので、DNAの上に種々の生き物が並び、情報を世界へ発信するというイメージで図案を作成したが、DNAの二重らせんの向きが反対であるということを、ポスターを配布した後で指摘されるという、恥ずかしくて穴があったら入りたいほどの失敗をした。実はポスターを作成するデザイン事務所が持っている図版が、そもそも逆向きであったことが原因だったようで、その後も他の学会で同じようにDNAらせんが逆向きであるというトラブルが続いたようだ。多くの方には笑って許していただいたが、先の思いやられる船出であった。

2012年の大会が12月に福岡で開催されたので、本番までに9か月しか間隔がなかった。5月初旬に締め切った演題の申込みが例年よりかなり少なく、大会幹事のメンバーで暗澹たる気持ちとなった。この頃になって幹事の間では次第に焦りがみえてきた。その後、演題のみならず、事前登録者数や展示ブースへの申込みもかなり少ないということがわかった。後述する「緊急フォーラム」を増やし、現在だったら当たり前かもしれないが、FacebookなどSNSも活用して頻繁にNewsletterを配信し、演題募集の締切を7月中旬まで伸ばすなど策を講じ、5月から8月までは幹事総出で慣れないことに知恵を出し合って奔走した。

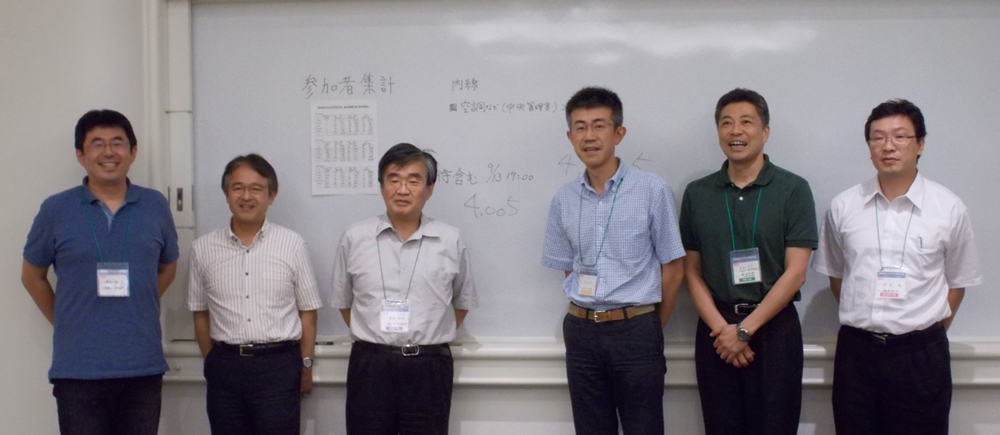

それでも、事前の登録者はなかなか伸びない。あとは当日参加者が増えることを期待するしかない、となった。しかし、この年の夏は平均気温の記録を更新するほど極端に暑く、猛暑が9月上旬まで続き、参加者は例年より大きく下回るのではないかと心配された。しかし、大会開催直前の9月10日過ぎになって急に秋らしい爽やかな気候となったことが大きく影響したのではないだろうか。多くの当日参加者を得ることができ、結果的には当日は大きなトラブルもなく、4000人を越す参加を得られ、例年と遜色ない大会とすることができた。大会終了直後には台風18号が関東地区を襲い大荒れの天気となったので、私たちは本当に運が良かったと胸を撫で下ろしたものだ。当時一緒に準備してもらった大会幹事や幹事補佐の先生方[宮澤恵二先生(山梨大学)、武田弘資先生(長崎大学)、反町洋之先生(東京都医学総合研究所)、伊東進先生(昭和薬科大学)、渡部徹郎先生(東京薬科大学)、以下、所属は当時]には、言葉では言い尽くせないほど感謝している(図2)。

左から渡部徹郎、宮澤恵二、宮園浩平、武田弘資、反町洋之、伊東進。ホワイトボードにある「参加者4,005人」を囲んで。

経費削減のために幹事・幹事補佐の先生の研究室員の皆様には大会当日に手伝ってもらった。懇親会には東大医学部の高岡真梨子さんら鉄門ピアノの会の学生さんに演奏をしてもらうなど、まさに手作りの大会運営だったといえる。大会事務局を置かせてもらった株式会社エー・イー企画の皆様にも深く感謝したい。

準備に落第点があったものの、学会そのものは生化学会らしい魅力的なプログラムを組むことができたと自負している。特別講演に西田栄介博士(京都大学)と田中啓二博士(東京都医学総合研究所)をお招きし、海外からはTGF-βシグナルの研究で著名なRik Derynck博士(UCSF)を招聘した。この他には、アジアに目を向けた試みの一つとして、Cold Spring Harbor (CSH) Asiaとの共催でRNA biologyのセッションを企画し、特別講演としてMichael G. Rosenfeld博士(UCSD)を招聘するなど、生化学会単独での開催でありながら、他の分野も巻き込んだプログラムを組むよう工夫をした。学術的には興味深いプログラムを企画できたのではないかと思う。

日本版NIH構想

生化学会では研究成果の発表にとどまらず、我が国の生化学研究の未来を見据える様々な企画が組まれてきた。第86回大会でも基礎研究者の人材育成などが「フォーラム」などで活発に議論された。こうした中で、2013年5月に日本版NIHに関する報道があり、生化学会でも日本版NIHについて議論をしたいという声が高まり、緊急フォーラムとして「日本版NIHに期待すること〜基礎生命科学の観点から」を企画した。日本版NIHとは現在のAMED(日本医療研究開発機構)のことである。2013年当時は、複数の省庁やその下にある研究機関の縦割りが強く、メリハリのついた予算配分が困難、研究へのガバナンスもあいまいになりがち、というのが日本の国主導の医療研究の課題であった。日本版NIHは、これまで複数の省庁によって支援されていた医療分野の研究開発関連の予算を一元化し、戦略的・重点的な予算配分を行うというものである。健康長寿の出口を目指した我が国の生命科学の進歩を期して計画されたものであるが、一方で、生命科学研究が出口指向に偏ることで、これまで我が国が培ってきた生命科学の基礎研究が脆弱化するのではないかとの声が多くあった。日本版NIH構想がマスコミで報道された時点では、十分に研究者の声が届いていないとの危惧があり、日本生化学会は関連6学会(日本分子生物学会、日本免疫学会、日本癌学会、日本神経科学会、日本細胞生物学会、日本ウイルス学会)と共に、日本版NIH構想に対する共同声明を発表し、裾野の広い基礎研究の必要性を訴えた。そのような動きの激しい時勢であったので、米国からKen W. Cho博士(UC Irvine)や内閣府から岡村直子氏(内閣官房健康・医療戦略室参事官)をお招きし、緊急フォーラムとして日米の科学研究費の現状を比較しながら、我が国の科研費に望むこと、日本版NIHについて意見交換を行う場を設け、生化学会の視点から日本版NIHに望むことについて議論することができたと思う。

その後、2015年4月にAMEDが発足した。本年、2025年3月10日にAMED設立10周年記念シンポジウム「我が国の医療研究開発の推進におけるAMED〜これまで、これから〜」が開催された。私はAMED設立当初から、主にがん領域において深く関わっていたので、「AMEDの10年と未来への期待」というタイトルで講演させていただいた。基礎研究者が出口に向けた視点を見据えるようになったという点でAMEDは大きな成功を収めたと考える。研究基盤の充実、支援機関の整備も大幅に進んだ。一方で、最近では基礎研究の重要性が改めて認識されつつあり、初心に戻って今後の幅広い発展に期待したい。少し話が逸れたが、両方の節目に関わらせていただいたことにも、日本生化学会を通じたご縁を感じている。

生化学会とJB

私自身の学会に対するもう一つの思い入れは、長い歴史を持つJB誌である。私は2010年から2013年までEditor-in-chiefを務めた。私の学生時代に東大医学部生化学の教授であった山川民夫先生らが「日本のジャーナルを大切にしよう」と常に働きかけておられたこともあり、私もなんとかJBを発展させたいと強い思いがあった。Editor-in-chiefに就任したことを機に、表紙や誌面のレイアウトなどを含めた雑誌のスタイルを大きく変更し(図3)、CellやEMBO Jなどの海外の雑誌と似たような読みやすいものに改訂し、会員の皆様を中心にReview articleを投稿していただくように積極的に働きかけた。私自身も2010年の1月号に間に合わせて“Bone morphogenetic protein receptors and signal transduction”と題したReviewを発表した。この論文は引用数が886回とかなり多いのが自慢である。その後、幸いに次第に投稿数も増え、IFも少しずつ上昇していった。第86回大会の際にJB編集委員会主催でワークショップを開催し、前半に間野博行博士(東京大学)による「若い研究者向けに魅力ある英文論文の書き方について」のレクチャー、後半では私が「JBの歴史と将来展望について」を紹介させていただき、会員の皆様にJBをよりよく知っていただく機会を作ることができたのは、私にとって会頭冥利に尽きることであった。現在のJB誌をみても当時のレイアウトが継続されており、「生化学」とともに毎号楽しみに拝読している。

故・月田承一郎博士(京都大学)の研究成果(タイトジャンクションネットワークの電子顕微鏡写真)を紹介した。

日本生化学会への期待

私の医学部学生としての勉強は解剖学と生化学からスタートした。1975年頃、私の学生当時は『ハーパー・生化学』が教科書であったが、分厚い教科書を少しずつ読みながら自分も基礎研究に進みたいという気持ちが強くなっていったことを記憶している。1970年代から分子生物学が飛躍的に発展したことに伴い、今では日本の大学講義でも、単に生化学ではなく、「生化学・分子生物学」となったカリキュラムが多いのではないかと思う。さらに21世紀になり、ゲノム研究が急速に進み、当然のこととはいえ、私の頃と比べて学生が学ぶ事柄は格段に増えた。それでも私の中ではいまだに分子生物学もゲノム科学も大きな「生化学」という範疇の中にある。今後はAIや数理科学が生命科学に導入されることで基礎生命科学の分野は大きく広がっていくだろう。世界と伍していくためにもこれらの新しい学問がそれぞれ発展していくことが必要であるが、日本生化学会が各学会と連携をとりながら、これらの分野のハブとなって生命科学の発展のためにリーダーシップを発揮していくことを期待したい。

反町洋之先生を偲んで

2013年の大会準備ではあまり多くの方にご迷惑をおかけしてはいけないと思い、私の研究室の出身者やTGF-βの研究仲間を中心に幹事や幹事補佐を依頼した。しかし、やはり生化学分野全体を見渡せる研究者が必要ということで、学生時代に講義をお聞きした鈴木紘一先生の愛弟子である反町洋之先生に幹事補佐をお願いしたところ快諾いただいた。反町先生にしてみれば、大会運営にこれほど苦労するとは予想しておられなかったことと思い、本当に申し訳なかったと思っている。残念ながら反町先生は2018年1月6日に54歳の若さで亡くなられた。この原稿を準備するにあたり、東京都医学総合研究所HPに掲載されている田中啓二先生の追悼の言葉をあらためて拝読させていただいた。「反町先生は(中略)鈴木先生が開拓してこられましたカルパイン研究の後継者として、常に世界の第一線で活躍してきました。(中略)日本のカルパイン研究を世界のカルパイン研究に押し上げた最大の功労者であり、カルパイン研究という日本が誇る独創的な伝統を守り続けてきました」とある。この追悼の言葉にもある通り、大変気遣いのある先生で、学会運営にあたってもたくさんの貴重なアドバイスをいただいた。ご研究がこれからさらに発展することが期待されていた中で、訃報を伝え聞いた時に大変驚き悲しむと共に、分野は異なるが反町先生と同じように自分の研究を大切にしたい気持ちが強くなった。今思い返すと、反町先生とさまざまなお話をする機会を得られた大変貴重な時間であった。

第86回大会で特別講演をお願いした田中啓二先生は2024年に、Michael G. Rosenfeld博士は2021年に亡くなられた。生命科学の研究に大きく貢献された三人の先生に深く感謝し、ご冥福をお祈りしたい。

(東京大学大学院医学系研究科客員教授)

生化学会役職歴

- 2005年度 常務理事

- 2005年度 研究体制検討委員会委員長

- 2006年度 常務理事

- 2010年〜2013年度 JB編集委員会委員長

- 2012年・2013年度 常務理事

- 2013年度 第86回日本生化学会大会会頭