第84回日本生化学会大会からみえてきたもの〜生物種を越えて、Unity in Biochemistry〜

第84回日本生化学会大会からみえてきたもの

〜生物種を越えて、Unity in Biochemistry〜

名誉会員 西村 いくこ

「生化学」誌の創刊100周年をお祝い申し上げます。第84回日本生化学会大会は、2011年3月11日に発生した東日本大震災から半年後の2011年9月21日(水)~24日(土)の4日間、京都国際会館で開催されました(図1)。大会初日には、大型台風15号が到来し、東海道新幹線の運休などもありましたが、無事に4545名の研究者と学生諸氏を京都に迎えることができました。京都大会の会頭を務めるにあたり、当時の国内外の状況と生物科学分野の動向からみえてきたことを記させていただくとともに、最近の話題となっている「選択的夫婦別姓制度」について最後に触れさせていただきます。

「生物種を越えて:Unity in Biochemistry」をテーマに掲げて

植物科学者の大会会頭

2009年に、京都大会の会頭を打診された時には驚きしかなかった。私の専門分野が、生化学会ではマイナーな植物科学(植物細胞生物学)であり、自身の主な研究活動の場が、日本植物生理学会であったからである。過去に生化学会大会の会頭を務められた先生方の多くが、ライフサイエンス(医学・薬学)の分野で活躍され、日本生化学会の執行部で長く尽力されてこられた方がほとんどだった。その一方で、個人的に、大学学部生時代に初めて入会・発表した学会として生化学会には愛着もあり、身に余る重責と思いつつ会頭の任を拝命した。

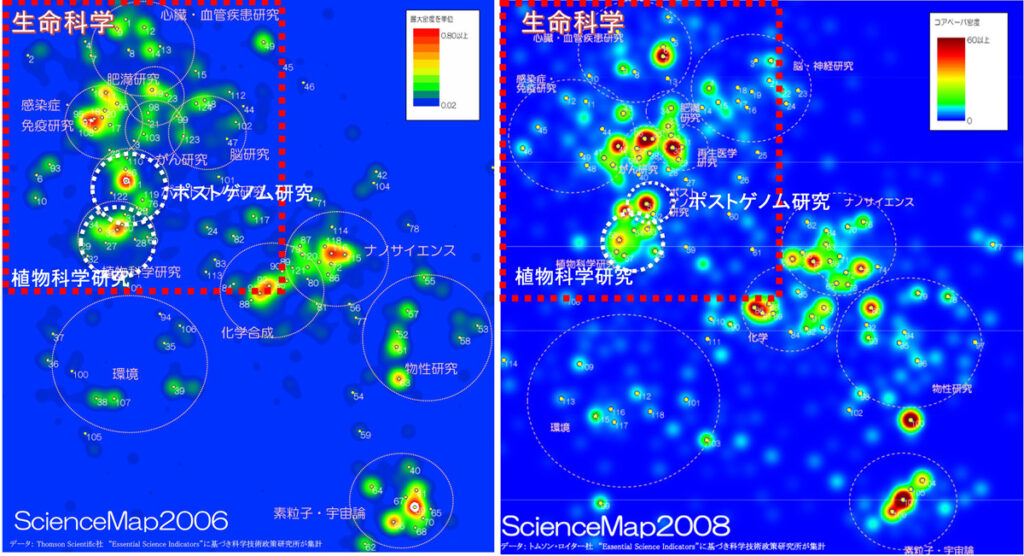

生化学会は、微生物から高等生物に至る多様な生物を対象とするが、原点が医学系分野だったことから、植物科学への関心はそれほど高くなかったように思う。この流れを変えたのが、2000年のモデル植物シロイヌナズナの全ゲノム解読完了である。ヒトゲノム概要解読の3年前である。図2のサイエンスマップ2006と2008[文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)]をみると、当時、植物科学といわゆるライフサイエンスの研究領域が「ポストゲノム研究」を介して近づいていることがわかる。

この時代に、モデル植物を用いた分子遺伝学や分子生物学が花開いたが、これに携わる多くの植物研究者は、日本植物生理学会に軸足を置きつつ、日本分子生物学会に活躍の場を広げる傾向にあった。残念なことに、日本生化学会を研究活動の場とする植物研究者、特に若手研究者が少なかった。会頭を拝命した時に、この事実に直面することとなった。

京都大会の組織委員会

当時、所属していた京都大学理学研究科の植物学教室の教授陣の中で、生化学会の会員は私一人であった。この状況で、大会の運営にあたり、京都大学大学院の他研究科の先生方のご協力を得ることができたのは、幸いなことであった。河内孝之博士(生命科学研究科、総務幹事)と阪井康能博士(当時、農学研究科、プログラム幹事)と萩原正敏博士(医学研究科、プログラム幹事)はじめ、幹事補佐の先生方(大石真也博士、神戸大朋博士、木岡紀幸博士、栗原達夫博士、嶋田知生博士、鍋谷彰博士)や近畿支部会の皆さんには多大なご支援をいただき感謝に堪えない。

大会の柱となる特別講演には、成宮周博士(当時、京都大学大学院医学研究科)、中野明彦博士(当時、東京大学大学院理学系研究科)、森和俊博士(当時、京都大学大学院理学研究科)、審良静男博士(大阪大学免疫学フロンティア研究センター)をお招きし、細胞骨格や細胞内膜系の最新の研究成果をベースとした細胞内のダイナミックな世界を堪能させていただいた。最終的なプログラムとしては、特別講演は4題、シンポジウムは91題(14分野)、バイオインダストリーセミナーは11題、一般演題口頭発表は574題、同ポスター発表は1886題となった。「生物種を越えて」をテーマに掲げ(後述)、活発な異分野交流の場を提供できたことは、嬉しいことであった。

生物種を越えて、Unity in Biochemistry

国連は、2010年を国際生物多様性年(International Year of Biodiversity)とすることを決定し、地球上の生物の多様性が広く認知されることとなった。これを好機と捉えて、2011年初秋の京都で、生化学をベースに生物種の壁を越えて多様な分野の交流を促進したいと考え、京都大会のテーマを「生物種を越えて:Unity in Biochemistry」とした。前述のとおり、当時は、ポストゲノム研究の成果が蓄積されつつある時代で(図2)、様々な生物材料を対象とする研究者が、遺伝子やその産物という共通言語を用いることで、それぞれの生物現象を理解し合えるようになってきていた。

京都大会では、馴染みのない生物種にも親しみ、普段触れることがない研究分野にも目を向けていただきたいという強い思いがあり、シンポジウムでの基本的な使用言語は日本語とした。一方で、2009年に始まったグローバル30事業(国際化拠点整備事業)以来、海外からの留学生が増えてきたことも考慮して、留学生との情報交換の場として、英語のセッションも設けた。

東日本大震災の半年後に開催された京都大会

2011年3月の未曾有の大震災により、同年春に開催を予定していた多くの学会の年会(大会)が中止となった。オンライン会議などのない時代である。開催中止を決めた学会の多くは、既に要旨集やプログラムを発行していたことから、「年会(大会)は成立した」と位置付けた。このため、生化学会としてこれらの学会に対して大会の共催を呼びかけることは諦めた。しかし、震災により発表の機会を失った生物化学関連分野の方々に対して何某かの支援をしたいと考え、被災学生の生化学会大会参加費を無料とする制度を設けた。参加を広く呼びかけ、活発な議論を繰り広げられるような機会を提供できれば、これが復興に向けた期待に生化学会として応えられる一つの方法と思えた。

鈴木紘一メモリアル賞(優秀プレゼンテーション賞)

京都大会は、カルパインの構造・生理機能の研究で著名な故鈴木紘一先生(東京大学名誉教授、元東レ先端融合研究所長)のご遺族からご寄付を賜り、これを基金として、「鈴木紘一メモリアル賞」を設けた。この賞は、第82回大会の「日本生化学会大会優秀プレゼンテーション賞」を踏襲したもので、優れた研究発表を行った大学院生および学位取得後5年以内の若手研究者に賞金と表彰状を贈呈した。本賞が、若い受賞者たちの大きな励みになったことは間違いない。故鈴木紘一先生ならびにご遺族の皆様のお力添えの賜物と心より感謝したい。

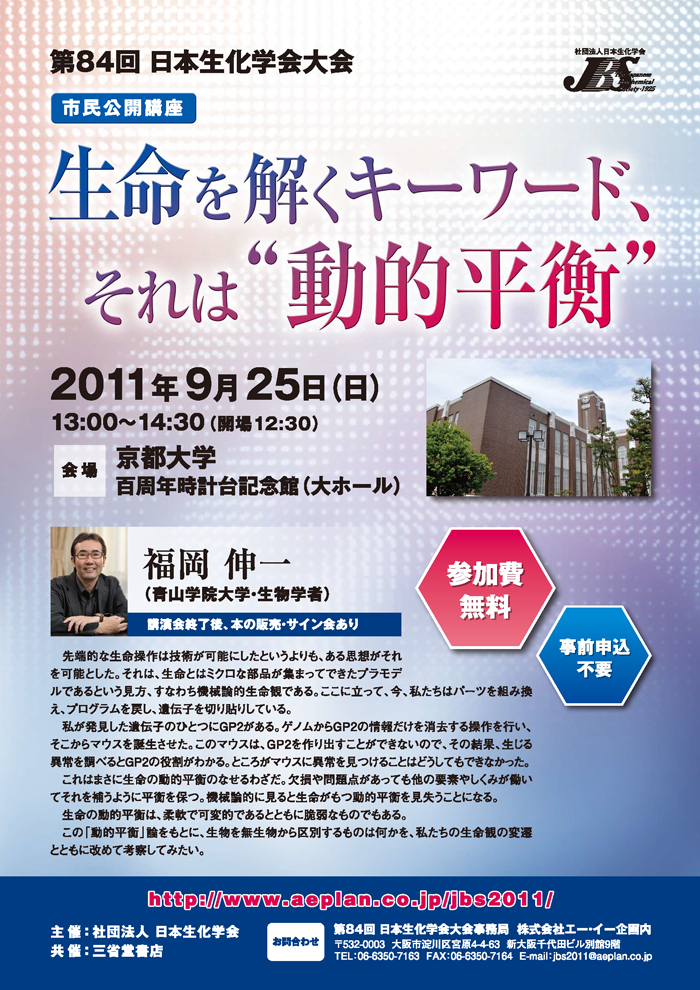

市民講座:福岡伸一博士の講演会・サイン会

京都大会では、著書「生物と無生物の間」やNHK番組「いのちドラマチック(2010〜2011年度)」でおなじみの福岡伸一博士(青山学院大学教授)の講演会とサイン会を企画した(図3)。中高生にも生物学・生化学の面白さを伝えたいということで、事前に近隣の中学・高等学校などに広く案内を出した。演題は「生命を解くキーワード、それは“動的平衡”」で、生化学者Rudolph Schoenheimerが提唱した“動的平衡”の概念を、中高生にも分かりやすく丁寧にお話しいただいた。京都大学の百周年時計台記念館の大ホールも満席で、講演後のサイン会の長い列に、福岡博士の著書を片手に並ぶ姿も見受けられた。組織委員会の皆の思いが十二分に達成されたことを実感した。

京都大会では、著書「生物と無生物の間」やNHK番組「いのちドラマチック(2010〜2011年度)」でおなじみの福岡伸一博士(青山学院大学教授)の講演会とサイン会を企画した(図3)。中高生にも生物学・生化学の面白さを伝えたいということで、事前に近隣の中学・高等学校などに広く案内を出した。演題は「生命を解くキーワード、それは“動的平衡”」で、生化学者Rudolph Schoenheimerが提唱した“動的平衡”の概念を、中高生にも分かりやすく丁寧にお話しいただいた。京都大学の百周年時計台記念館の大ホールも満席で、講演後のサイン会の長い列に、福岡博士の著書を片手に並ぶ姿も見受けられた。組織委員会の皆の思いが十二分に達成されたことを実感した。

データベース時代のネーミング考

現在(2025年7月15日)、第27回参議院議員通常選挙を控えて、「選択的夫婦別姓制度」が話題になっている。7月4日付のNature Newsに「Japan requires name change after marriage — with big effects on female scientists - Survey finds law requiring married couples to share the same family name causes havoc for researchers.」が掲載された。この制度の是非はさておき、女性研究者を目指す方に、論文の著者名について、私自身の反省を込めて伝えておきたいことがある。3年前に「生化学」第94巻第4号(2022)の巻頭言「アトモスフィア」に上記のサブタイトルと同じ題名の拙文を寄稿させていただいた。繰り返しになるが、データベース時代では、名前は、その人の研究(社会)活動を正しく理解するために重要であり、論文の著者名の改変は研究活動実績(業績)の分断を招くことを十分考慮してほしい。

私は、和名2種類と英名3種類をもつ。現在、国際的な活動の場や論文では、Ikuko HARA-NISHIMURAを用いているが、これは国内では通用しない。逆に、西村いくこ(Ikuko NISHIMURA)は海外では通用しない。旧姓での論文や学会発表がある場合は、旧姓を継続使用することを強く勧める。婚氏を入れるのであれば、旧姓と婚姓をハイフンで繋ぐのではなく、ミドルネームとすることを勧める。旧姓(HARA)で論文発表している私のケースでは、Ikuko Nishimura HARAとすべきであった。これにより姓の改変を避けることができる。

これから研究者として自立しようとする女性研究者へのアドバイスとして参考にしていただけると幸いである。前述のアトモスフィアでは、遺伝子の命名に関する自身の失敗についても記載した。研究に携わる個人はORCIDなどのIDをもち、データベース化されている。この流れの中で、正しく適切な情報を提供することに目を向けていただければと反省をこめてここに触れさせていただいた。

(奈良先端科学技術大学院大学理事、奈良国立大学機構理事、京都大学名誉教授、甲南大学名誉教授)

生化学会役職歴

- 2007年・2008年度 常務理事

- 2008年度 生化学教育委員会委員長

- 2011年度 第84回日本生化学会大会会頭

- 2012年・2013年度 理事

- 2013年度 男女共同参画推進委員会委員長