2007年生化学・分子生物学合同大会

2007年生化学・分子生物学合同大会

名誉会員 清水 孝雄

会頭就任の経緯

2005年の春頃、成宮周先生からお電話をいただき、2007年の第80回生化学会の会頭を務めてほしいというお話をいただいた。当時、会長を務めていらした先生からの申し出に驚きつつも、「お断りはできません。よいでしょう?」「理事会でもう決まっています」とのお言葉をいただき、お引き受けすることとなった。

早速、プログラム幹事を新井洋由先生(当時 東大薬学部教授、現 帝京大副学長)、庶務幹事を北潔先生(当時 東大医学部教授、現 長崎大熱帯医学・グローバルヘルス研究科長)にお願いし、構想作りを開始した。我々の方針は以下の三点であった。

1)分子生物学会(以下、分生)との合同大会とすること。

2)特別講演者は会頭の特権として決定すること。

3)市民向けの楽しい公開講座を開催すること。

当時、私自身を含め、多くの研究者が生化学会と分生の両方に参加し、似たような発表を聞くことが多かった。世界でも二つの学会が分かれている国はほとんどない。特に若手研究者にとっては、10月と12月という短い間隔で二大会に参加する負担は大きかった。米国ではASBMB(生化学・分子生物学連合)が合同大会を開催し、出版も一つの組織が担っていることを考えると、学問の進歩や内容の観点からも、二つの学会を別々に開催することのメリットは少ないと考えられた。しかし、この当然とも思える方針の実現には、多くの課題が待ち受けていた。

合同大会に向けた交渉

2007年の大会は、生化学会にとって80回、分生にとって30回という記念すべき年にあたる。両学会の長い歴史の中で、合同大会が実施されたのは過去に一度、1996年の第69回大会(会頭:大塚英子先生)のみであった。この時は、大塚先生が分生の学会年会長も兼任されていたため、比較的スムーズに進んだと聞いている。

合同大会の実現に向け、当時の分生年会長に決まっていた山本雅先生(当時 東大医科研教授)と協議を開始した。山本先生は発想が柔軟で、若手研究者の育成にも関心が高く、合同大会に賛同してくださった。しかし、分生創立以来の幹部の中には消極的な意見を持つ方も多く、山本先生も相当なご苦労をされたと聞いている。主な反対意見として、

1)生化学会とは学会の体質が異なる。

2)分生発足時に生化学会の幹部が否定的だった。

3)分生は12月の会場を押さえており、生化学会は10月に開催される(会場は3年前に予約)。予約キャンセル料金がもったいない。

4)参加人数が多くなりすぎる。

といったものがあった。最終的には山本先生のご判断で合同大会の実施が決定した。ただし、私は関西方面の分生創立以来の幹部の方々に挨拶をして回るよう要請され、緊張しながら合同大会の意義を説明して回った。結果として、皆さまに快く面会いただき、賛意を示していただいた。

こうして合同大会が決まり、生化学会からは新井・北教授が、分生からはプログラム幹事に井上純一郎教授(東大医科研)、庶務幹事に山梨祐司教授(東大医科研)が就任した。旧知の仲であり、共同研究を進めていた関係もあって、準備は非常にスムーズに進んだ。大会名はBMB2007に決定し、日程は分生の予定に合わせて12月とし、プログラムは両学会が共同で作成することとなった。

プログラムと特別講演

プログラムは、プログラム幹事を中心に、約40のテーマ別委員を両学会から選出し、一般公募も行った上で、シンポジウム、ワークショップ、一般演題、ポスター発表、機器展示などが決定された。

会頭の役割として最も重要であり、かつ特権でもあるのが特別講演者の選定である。山本先生はAndrew Murray、Robert Eisenman博士を選出し、私は中西重忠先生、Timothy Hla博士にお願いした。当初、恩師であるBengt Samuelsson教授にも打診したが、ノーベル賞授賞式に近い日程のため叶わなかった。

また、マスターズレクチャーには、谷口直之、廣川信隆、大隅良典、藤井義明、田中啓二、本庶佑、石浜明、渋谷正史、安楽泰宏、岸本忠三、村松正實、西島正弘各先生(発表順)という豪華な顔ぶれが揃った。このセッションは毎朝8:15から9:00に開催され、会場にはパンとコーヒーが用意される「モーニングサービス」付きであった。

大会は4日半にわたって開催され、12,000人を超える参加者を迎え、展示ブースの賑わいも含め、非常に盛会であった。

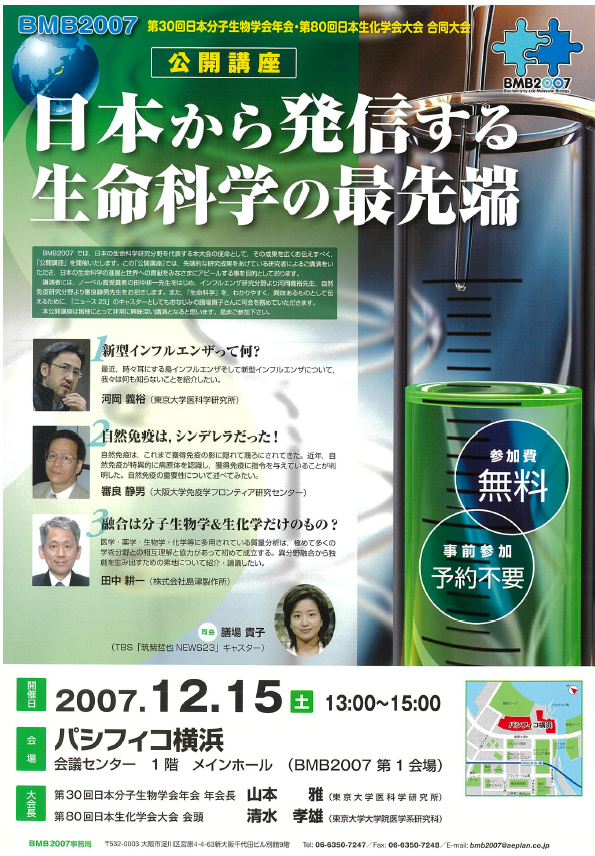

一般公開シンポジウム

日本から発信する生命科学の最先端

大会最終日12月15日(土)午後には、市民向けの公開シンポジウム「日本から発信する生命科学の最先端」を開催した。登壇者と講演内容は以下の通りである。

- 河岡義裕教授(東大医科研)「新型インフルエンザって何?」

- 審良静男教授(大阪大)「自然免疫は、シンデレラだった!」

- 田中耕一氏(島津製作所)「融合は分子生物学&生化学だけのもの?」

司会は、当時TBS「筑紫哲也News23」のキャスターであった膳場貴子さんにお願いした。膳場さんは事前に私共の研究室を訪れ(写真2)、質量分析計の見学をするなど熱心に準備をされ、見事な司会を務めてくださった。

横浜市民を含め、メインホールに立ち見が出るほどの盛況で、議論は爆笑もあり、制限時間を越え、大いに盛り上がった(写真3)。

三人の講師の先生は当初、多忙を理由に講演に難色を示されたが、司会が膳場さんと聞いて、即座にOKを出されたと聞いている。また、ご多忙にもかかわらず、シンポジウム後の懇親会も遅くまでご参加いただいた。

まとめ

合同大会開催には困難もあったが、学問の進歩と発展を考えれば、開催の意義は大きい。生化学は構造や代謝学から出発し、分子生物学は遺伝学が元にあった。しかし、現在では両学問の区別は全くない。2026年には胡桃坂仁志教授(生化学会)、水島昇教授(分生学会)による合同大会BMB2026が予定されている。この2人は逆の会頭、大会長であってもおかしくない。学問の進歩と融合を示す良い例だと思う。今後の発展に期待したい。生化学会は多い時は13,000人の会員だったが、現在は8000人、分生も最大時は17,000人だったが、現在は12,000を割っている。基礎研究者絶対数、大学院生の減少に加え、研究費削減と配分の格差拡大という中で、日本の基礎研究を支えるために、両学会は今後も協力して歩んで欲しいし、合同大会開催もその一つであろう。

(微生物化学研究所常務理事・研究所長、国立国際医療研究センターシニアフェロー、東京大学名誉教授)

生化学会役職歴

- 1994年度 理事

- 1995年度 常務理事

- 1998年・1999年度 常務理事

- 2001年度 医科生化学・分子生物学教育委員会委員長

- 2002年度 常務理事

- 2002年度 研究体制検討委員会委員長

- 2003年度 副会長

- 2006年・2007年度 常務理事

- 2007年度 第80回日本生化学会大会会頭

- 2007年度 各種授賞等選考委員会委員長

- 2009年度 医科生化学・分子生物学教育委員会委員長

- 2010年〜2013年度 理事